Eine tiefere Falllast führt in der Sozialhilfe zu besseren Resultaten, wie eine Studie aufzeigte. In manchen Diensten müsste dazu jedoch der Personaletat erhöht werden. Der Beitrag erörtert, wie es Sozialdienst-Leitenden gelingt, in ihrem politisch-institutionellen Umfeld auf die Finanzierung professioneller Ressourcen Einfluss zu nehmen.

Ausgangslage

Die Qualität der Beratung in der Sozialhilfe ist unter anderem davon abhängig, ob das Personal über ausreichende Zeitressourcen verfügt. Die sogenannte Winterthurer-Studie hat bereits 2017 belegt, dass Sozialarbeitende, die eine Falllast von 75 Unterstützungsdossiers auf 100 Stellenprozente aufweisen, bessere Ergebnisse erzielen können als Sozialarbeitende mit bis zu 130 Dossiers. In der Folge entwickelte die SKOS gemeinsam mit der ZHAW und dem Büro BASS den «Caseload Converter», ein Tool, das eine wissenschaftlich abgestützte Berechnung der erforderlichen Personalressourcen in einem Sozialdienst bietet. Sozialdienste können damit ihre personelle Situation eruieren und allfälligen Bedarf an zusätzlichen Personalressourcen belegen.

Diese Legitimation ist wichtig, da der Schlüssel zu genügend Zeit- und Personalressourcen bei den Finanzierungsmöglichkeiten der Gemeinde und deren zuständigen Behörden liegt, die es zu überzeugen gilt. Diese anspruchsvolle Aufgabe obliegt den Sozialdienst-Leitenden, die in operativer Hinsicht dafür verantwortlich sind, dass die gesetzlichen Aufgaben erfüllt werden.

Wie es Sozialdienst-Leitenden (SDL) gelingen kann, ihre politischen Behörden von einer ausgewogenen Falllast und somit einem ausreichenden Personaletat zu überzeugen, wurde zum Gegenstand meiner Masterarbeit1. Ich wollte in Erfahrung bringen, wie sie hierbei vorgehen, welche Strategien sie haben, wo sie förderliche und hinderlich Kontextbedingungen verorten und welche Kompetenzen dies von Sozialdienst-Leitenden erfordert. Dazu habe ich Interviews mit fünf Sozialdienst-Leistenden geführt.

Dieses Vorgehen und die Resultate mögen nahelegen, dass Sozialberatende bei der Frage nach dem Personalbedarf keine Rolle spielen. Ich möchte vor diesem Schluss warnen, denn sie sind es, die die Leitungsebene auf mangelnde Ressourcen hinweisen und dies gut begründen können müssen.

Führung von unten ist gefragt

Als Leitungspersonen eines Sozialdienstes sind Sozialdienst-Leitende grundsätzlich auf operativer Ebene tätig. Sie planen und steuern die Alltagsgeschäfte und sind verantwortlich für einen geregelten Ablauf und die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.

Auf strategischer Ebene sind grundsätzlich die politischen Behörden zuständig: Sie üben die Oberaufsicht über den Sozialdienst und dessen Finanzierung aus. Letztlich sind auch sie diejenigen, die gegenüber der Bevölkerung die Dienstleistung zu legitimieren haben.

Diese idealtypische Trennung zwischen strategischer und operativer Ebene lässt sich indessen in der Praxis kaum exakt aufrechterhalten, denn «ohne operative Grundlagen ist keine strategische Führung möglich; ohne strategische Führung wird gerudert statt gesteuert»2. Gerade im Kontext politischer Behörden, die oftmals keine oder wenig fachliche Kenntnisse der Sozialmaterie haben, müssen gemäss Rosch operativ Verantwortliche zumindest Impulse und Anregungen für eine Strategieentwicklung geben.

Die drei wichtigsten Einflussfaktoren

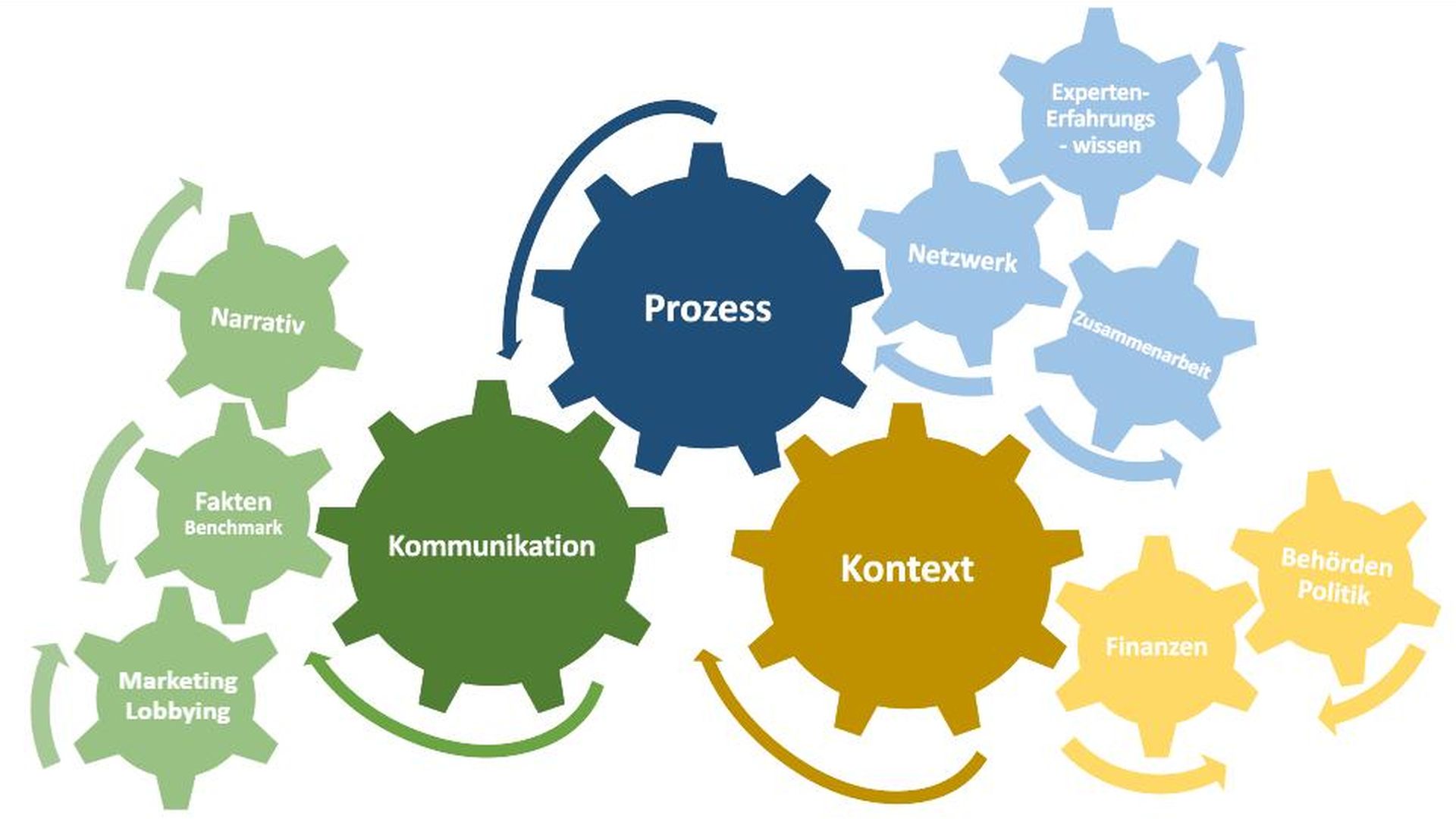

In den Interviews konnte ich drei Faktoren herausarbeiten, die einen Einfluss auf den Willens- und Entscheidungsprozess zur Falllastreduktion bzw. Stellenaufstockung haben:

- Prozess: SDL müssen strategisch Vorgehen,

- Kommunikation: SDL müssen eine systematische und reflektierte Kommunikationsarbeit pflegen und

- Kontext: SDL müssen die politischen Rahmenbedingungen und die Gepflogenheiten der politischen Entscheidungsträger*innen kennen, verstehen und nutzen.

Wie sich gezeigt hat, braucht es für die Überzeugungsarbeit einen langen Atem, zudem ist sie stark abhängig von den politischen, finanziellen und sozio-demografischen Kontextbedingungen.

Räderwerk Managementdimensionen SDL | Corinne Hutmacher-Perret

Prozess: Strategisch vorgehen und denken

Aus betriebswirtschaftlichem Verständnis haben Führungspersonen die operative Aufgabe, die Herstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung rational zu planen und effiziente und effektive Strukturen und Abläufe sicherzustellen. Sie sind gegenüber ihrem relevanten Umfeld für die Qualität der Dienstleistung verantwortlich. Sie müssen die aktuelle Aufgabenerfüllung legitimieren und die langfristige Entwicklung vorausschauend begründen. Typisch für die Soziale Arbeit und für Sozialdienste ist, dass sie ihre Dienstleistung in einem grösseren Kontext mit unterschiedlichen Bezugsgruppen (Stakeholder) und unterschiedlichen Erwartungen erbringen. Insbesondere die Arbeit mit den Klient*innen ist geprägt von unerwarteten Ereignissen wie Zeitverzögerungen, Wiederholungen und Abbrüche, die mitgedacht und erklärt werden müssen. Ausgehend von einem systemischen Organisationsansatz haben Leitungspersonen so kontinuierlichen Austausch mit verschiedensten Personen und Institutionen zu pflegen. Dabei geht es darum, mit den relevanten Stakeholdern rechtzeitig über das WAS, WOZU, WIE und WARUM aller organisationalen Entwicklungen zu diskutieren und zu entscheiden. In solch einer fortwährenden Diskussion wird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, das den Boden für produktive und verbindliche Formen der Zusammenarbeit bereitet. Dabei sind auch informelle Möglichkeiten zu nutzen: Ein gemeinsames Mittagessen oder Feierabend-Bier kann manchmal viel bewirken, ebenso wie an einem Dorffest oder einer Gemeindeversammlung Präsenz zu zeigen oder einen Tag der offenen Tür auf dem Sozialdienst zu organisieren.

Kommunikation: Reden – erklären und nochmals reden

Ein solches strategisches Vorgehen setzt gute kommunikative Fähigkeiten voraus. Ein Interviewpartner meinte, es gehe darum, «das Sozialhilfegeschäft zu erklären und zu verkaufen». Zwar ist Marketing nicht gerade das Kerngeschäft der Sozialen Arbeit, und doch gehört es zur Kommunikation zu erklären, weshalb etwas gemacht werden muss und zu welchem Zweck. In der Fachliteratur wird dafür der Begriff des Beschaffungsmarketings oder des Sozial-Marketings verwendet.

Die interviewten Sozialdienst-Leitenden waren sich einig, dass sie dafür verantwortlich seien, den Behörden regelmässig und aktiv Informationen über die Funktionsweise und Wirkungsmöglichkeiten des Sozialdienstes zu liefern. Es sei eine zeitaufwändige Lobbyarbeit, die sie zu erfüllen hätten, welche sich jedoch lohne. In dieser Überzeugungsarbeit sei es zentral, mit fachlichen Argumenten auf alle Fragen einzugehen und das Gegenüber ernst zu nehmen. Gerade bei Behördenmitgliedern, die gegenüber der Sozialhilfe kritisch eingestellt seien, lohne es sich, wiederholt fachliche Informationen einfliessen zu lassen und den Diskurs zu pflegen. Die interviewten Sozialdienst-Leitenden haben die Erfahrung gemacht, dass es ihnen gelingt, die Behörden zu überzeugen, wenn sie einerseits mit Fakten argumentieren, die auf betriebswirtschaftlichen und fachlichen Argumenten basieren, die sich an anderen Orten schon als richtig erwiesen haben oder die ganz einfach schlüssig erscheinen. Andererseits erzählten sie aber auch von den menschlichen Hintergründen, die das Einspringen der Sozialhilfe erforderten. Der Appell an die Solidarität, die soziale Teilhabe und den sozialen Frieden bietet gemäss den Sozialdienst-Leitenden ebenfalls eine wichtige Argumentationsbasis.

Es geht also darum, den politischen Behörden zu zeigen, dass in der Sozialen Arbeit auch betriebswirtschaftlich gedacht wird und sie sich darauf verlassen können, den Sozialdienst in guten Händen zu wissen, und dabei gleichzeitig den Diskurs nicht nur mit Fakten zu führen, sondern auch die Emotionen anzusprechen.

Leitungspersonen sind in diesem Sinne aufgefordert, ihre Interaktions- und Kommunikationskompetenzen zu nutzen, um gezielt für ihre Organisation zu werben. Dies ganz nach dem Motto: «Tu Gutes und sprich darüber».

Kontext: Politik einbeziehen

Und da wären wir schon bei den politischen Rahmenbedingungen, die die Sozialhilfe ganz besonders beeinflussen: Wer entscheidet über was? Wer hat welche Kompetenzen?

Die behördlichen Kontextbedingungen der fünf befragten Sozialdienst-Leitenden widerspiegelte die mögliche Vielfalt der Organisationsstrukturen und Entscheidungswege:

- Die einen haben eine politisch zusammengesetzte Sozialbehörde, die anderen nicht.

- Dort wo keine Sozialbehörde im eigentlichen Sinne besteht, werden die strategischen und operativen Aufgaben einer Sozialbehörde in Personalunion durch das zuständige Exekutivmitglied erfüllt. Sozialdienst-Leitenden fehlt in solchen Fällen eine breitere Basis für einen fachlichen Austausch.

- Dort wo eine Sozialbehörde geschaffen wurde, besteht die Herausforderung darin, die Mitglieder in ihr strategisches Aufgabenportfolio einzuführen. Gemäss Theorie und mit Blick auf ihre Funktion sollten Sozialbehörden sich den strategischen Aufgaben widmen, währenddem die Sozialdienst-Leitung operativ tätig ist. Die interviewten Sozialdienst-Leitenden bestätigen aber, dass sie sehr wohl auch strategische Aufgaben zu übernehmen hätten, weil den Mitgliedern der Behörde die fachlichen Kenntnisse fehlten und diese sich eher mit operativen Aufgaben beschäftigen wollten.

- In manchen Gemeinden wird ein Antrag um Erhöhung der Personalressourcen nicht von der Sozialbehörde entschieden, sondern von der Finanzbehörde. Dies ist in der Regel die Exekutive. Diese muss einen entsprechenden Aufstockungsentscheid nach Erstellung des Gesamtbudgets der Legislative unterbreiten. Für die SDL bedeutet dies, drei Behörden-Stufen überzeugen zu müssen.

Bereits diese kleine Stichprobe von fünf Interviews zeigt auf, wie die idealtypische Trennung zwischen strategischer und operativer Ebene in der Praxis unterschiedlich gehandhabt wird und für SDL eine besondere Herausforderung darstellt. Solch impliziten Steuerungskräften werden von der Fachliteratur eine höhere Bedeutung für den Erfolg einer Organisation zuerkannt als allen gut geplanten Strukturen und Instrumenten. Die politischen Rahmenbedingungen können sich also als hinderlich erweisen, müssen es aber nicht zwingend, wie die Interview-Partner bestätigt haben. Wohl aber haben alle fünf die sozialpolitische Haltung der Behörden als matchentscheidend beim Willensbildungs- und Entscheidungsprozess für die Senkung der Falllast bzw. zur Erhöhung des Personaletats bezeichnet. Dabei spielten auch verwaltungsinternen Vorgespräche eine wesentliche Rolle. Denn, wie ein Interviewpartner erwähnte, würden die Behörden eher überzeugt, wenn der Gemeindeschreiber das Anliegen des Sozialdienstes unterstützt. Diese Besonderheit hat ein Interviewpartner sehr treffend zusammengefasst: «Es braucht das Bewusstsein, dass man an einer Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik arbeitet. Es gibt viele gute Fachleute, die gute Führungsskills mitbringen, deren politisches Verständnis jedoch aus meiner Sicht zu wenig ausgereift ist. Das ist umso problematischer, je grösser die Gemeinde oder die Stadt ist. Es ist deshalb wesentlich, dass Sozialdienst-Leitende auch andere Haltungen akzeptieren können und nicht in ein "das-ist-richtig-und-das-ist-falsch"-Denken geraten.»

Was müssen Sozialdienst-Leitende können?

Diese Erkenntnisse zeigen auf, wie anspruchsvoll die Aufgaben von Sozialdienst-Leitenden sind. Sie sind Brückenbauer*innen zwischen den verschiedenen Welten der politischen Behörden, der kollegialen Fachwelt, der Sozialdienstmitarbeitenden und der Sozialhilfebeziehenden. Sie haben die unterschiedlichen Erwartungen ernst zu nehmen, in ihrer Planung zu bedenken und adressat*innenengerecht zu kommunizieren. Dabei müssen sie stets den Dienstleistungsauftrag vor Augen haben. Diese anspruchsvollen Steuerungs- und Planungsaufgaben verlangen nach weitreichenden Kompetenzen, die sich auf drei Bereiche beziehen:

- Analyse- und Planungskompetenzen, um Vorgänge in und ausserhalb der Organisation zu analysieren und daraus entsprechende Handlungsschritte zu planen,

- Interaktions- und Kommunikationskompetenzen im Austausch mit relevanten organisationsinternen und -externen Interessenträger*innen und Akteur*innen, und

- Reflexions- und Evaluationskompetenzen, sowohl bezogen auf die Führung der Mitarbeitenden wie auch auf die Fähigkeit, sich vom Alltagsgeschehen zu distanzieren.

Als Anregungen für ein Kompetenzprofil habe ich einen kurzen Leitfaden entwickelt, der die drei Kompetenzbereiche zusammenfasst:

Prozessbezogene Kompetenzmuster | Corinne Hutmacher-Perret

1 Hutmacher-Perret, C. (2023). Wie gelingt eine Aufstockung personeller Ressourcen in der Sozialhilfe? Strategien der operativen Leitungsebene im politisch-institutionellen Umfeld. Masterthesis in Sozialer Arbeit, Bern | Luzern | St. Gallen

2 Rosch, D., Rimmele, S. & von Bergen, M. (2012). Leitfaden «Strategisches Management in der Sozialhilfe». In Sabine, Rimmele & Nadine, Näpfli. Sozialdienste managen: Leitfäden für kleine und mittelgrosse Sozialdienste (S. 39-63). Luzern: interact Verlag, S. 45.

Autor*in

Corinne Hutmacher-Perret

Leiterin Fachbereich Grundlagen, Fachbereich Recht und Beratung, stv. Geschäftsführerin

SKOS

)